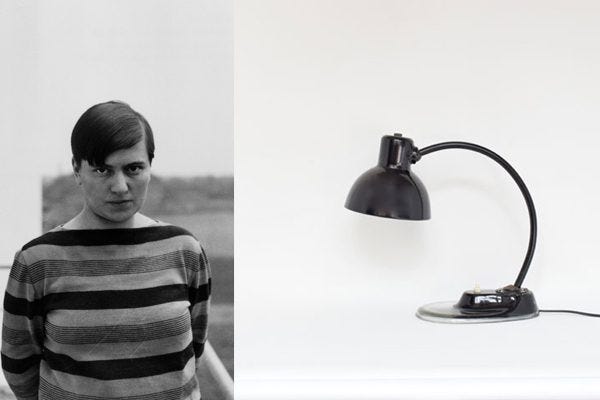

Pourquoi penser à cette lampe quand on vous parle Bauhaus ?

Mon objet d’attention de la semaine est cette lampe à poser, trouvée aux puces.

Elle est l'archétype de la lampe de bureau : simple, efficace, fonctionnelle et à l’esthétique plutôt épurée. Quand le vendeur m’a dit : “c’est Bauhaus” ça a fini de me convaincre - moi l’étudiante en design contente de trouver des objets de style. Je me suis dit que j’allais faire quelques recherches, sans me douter qu’elle était plus que de “style Bauhaus”.

Ecole avant de devenir un courant majeur de l’histoire du design, le Bauhaus est souvent réduit à un style. Comme on dit “c’est design” d’un objet joli mais pas très fonctionnel, on va dire c’est Bauhaus pour parler d’une typo géométrique, une chaise en tubes cintrés ou cette lampe chinée à l’esthétique minimaliste et fonctionnaliste.

Cette lampe est créée par Marianne Brandt dans les ateliers de l’école puis produite en grande série. Elle est l’une des plus belles histoires et icônes du Bauhaus.

Je vous raconte !

🥨 LE DIGEST

La lampe Bauhaus : quand maître de la forme (artiste) et maître de métier (artisan) se rencontrent

Temps de lecture : 3 minutes

“Au Bauhaus, on n’est pas là pour reproduire un chandelier, mais pour réfléchir au fonctionnement d’une lampe électrique, à la manière dont la lumière se diffuse, et à la façon d’industrialiser l’objet, pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. On expérimente, on se trompe, on continue de se tromper, mais on progresse.” Voici la réponse de Marianne Brandt à un critique de design qui se montre assez dur avec la production de l’école du Bauhaus.

L’étudiante, devenue maître de l’atelier métal, rappelle un de ses principes fondamentaux : intégrer l’art dans la production industrielle en ayant recours au travail manuel.

C’est la volonté première de son fondateur, Walter Gropius.

Et c’est la démonstration que fait Marianne Brandt avec cette lampe.

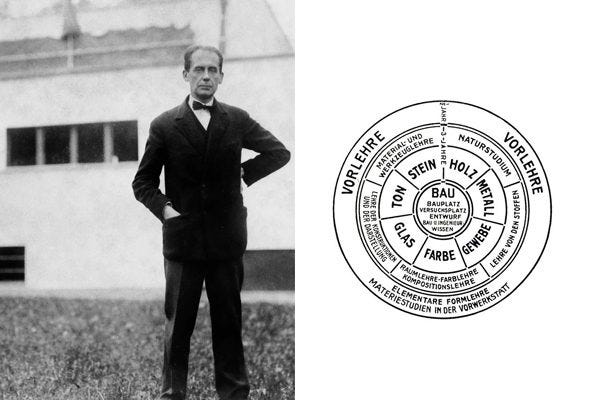

Le Bauhaus, l’oeuvre d’un homme : Walter Gropius

Architecte berlinois né en 1883, il est mobilisé sur le front lors de la première guerre mondiale. C’est alors que prend forme dans sa tête le projet du Bauhaus. A la fin de la guerre, il accepte de reprendre la direction de l’école des arts décoratifs de Weimar, qu’il fusionne avec celle des Beaux-arts. Il la renomme Staatliches Bauhaus (de l'allemand Bau, « bâtiment, construction », et Haus, maison ; Bauhaus : « maison du bâtir, maison de la construction »). Il y introduit une nouvelle façon d’enseigner l’art et la technique, qui encourage une émulation entre artistes et artisans.

“Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous retourner à l'artisanat.” écrit-il dans le manifeste qui donne le ton. Celui de la modernité.

L’enseignement commence par un cours préliminaire dirigé par le peintre Johannes Itten, qui donne le sésame pour intégrer un atelier spécifique. Ces ateliers concernent des matériaux et des techniques : métal, menuiserie, textile, théâtre, etc. L’idée nouvelle de Walter Gropius est d’associer un binôme complémentaire composé d’un maître de la forme, un artiste, et un maître de métier, l’artisan. Dans l’esprit de Gropius, les étudiants doivent découvrir au contact de l'artiste l’élan créateur, le goût des formes et la maîtrise de leur invention tandis que l’artisan inculpe son savoir professionnel.

Cette nouvelle structure expérimentale, qualifiée souvent de laboratoire, vise à fusionner art et technique dans un seul et unique objectif humaniste de (re)construction. Même si Gropius ambitionne de casser les hiérarchies entre les disciplines, l’architecture reste tout de même le graal.

Des artistes célèbres et qui ont une démarche moderne sont recrutés pour y enseigner,x comme Paul Klee, Vassily Kandinsky ou László Moholy-Nagy.

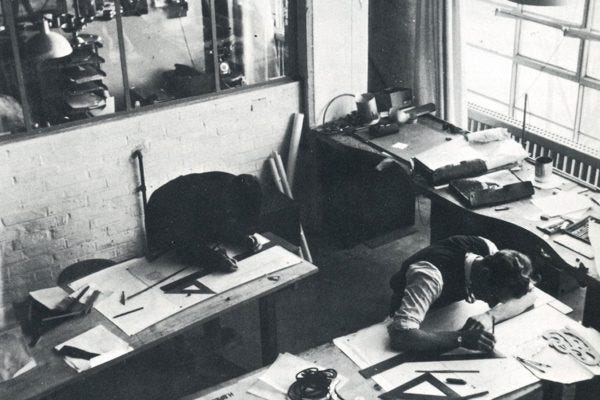

Le programme d’enseignement s’affine et évolue au regard des résultats et du contexte politique. Cette école totalement innovante et avant-gardiste ne rencontre pas tous les suffrages dans une république de Weimar, qui connaît certes une parenthèse démocratique, mais gagnée par l’arrivée des nazis. Des difficultés financières obligent Walter Gropius à trouver des ressources supplémentaires et c’est ainsi que la vente des objets produits dans les ateliers de l’école en devient une réponse. Une solution qui permet en plus de mettre en œuvre encore davantage sa vision.

Les élèves acquièrent non seulement une double formation artistique et artisanale, mais entrent aussi en contact avec le monde de la production industrielle.

Et quelques exemples illustrent et incarnent ce rapprochement avec l’industrie telle la lampe Kandem, le fil rouge de cette newsletter.

La lampe Kamden, symbole de l’intégration de l’art dans une production industrielle

Marianne Brandt a tout de la bonne élève… Même si Walter Gropius n’aurait certainement pas choisi une femme comme exemple/cas d’école. En effet, même si le Bauhaus a une aura progressiste, l'école était représentative des conventions de l'époque : paternalisme, sexisme et inégalité des genres.

Marianne Brandt, une artiste qui apprend le design

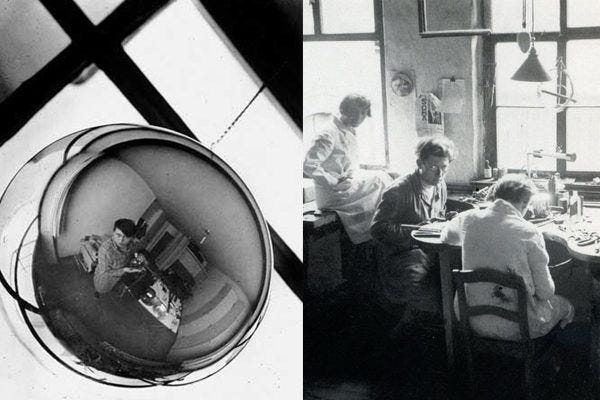

Peintre expressionniste, Marianne Brandt rejoint le Bauhaus en 1923 à 31 ans, après avoir été bouleversée par la première exposition. Elle brûle alors tous ses tableaux et intègre cette école avant-gardiste, qui compte presque ⅓ de femmes à sa création. L’Allemagne connaît une parenthèse démocratique – la république de Weimar – marquée par une certaine libération des mœurs valorisant une nouvelle image des femmes, qui jouissent des mêmes droits que les hommes… dont celui de s’inscrire dans des écoles d’art.

Elle se révèle une élève brillante au dire de son professeur László Moholy-Nagy, peintre et théoricien du modernisme. Il l’encourage à rejoindre l’atelier métal qu’il dirige - alors que les femmes étaient plutôt destinées à l’atelier de tissage.

"Il n'y avait pas de place pour les femmes dans l'atelier. Je devais me battre et on m'attribuait constamment des tâches ennuyeuses et ingrates. Ainsi, j'ai martelé une infinité de demi-sphères en argent. À l'époque, je pensais que c'était normal et que tous les débuts sont difficiles. Rétrospectivement, mes professeurs ont expliqué qu'ils l'avaient fait pour exprimer leur désapprobation", a déclaré Brandt dans une interview.

Persévérante, elle va produire plus de soixante-dix pièces en métal : de la vaisselle, des lampes. Elle met en pratique les théories du Bauhaus. Par exemple, elle privilégie des formes géométriques simples adaptées à une fabrication en série. Toutes ses pièces sont réalisées par elle-même dans l’atelier.

Du prototypage à l’atelier du Bauhaus à une production de masse

La lampe à poser est créée avec l’ingénieur Hin Bredendieck. Cette collaboration entre un designer formé à l'artisanat et un ingénieur spécialisé dans les techniques de production industrielle illustre l'approche multidisciplinaire du Bauhaus. Ils ont travaillé ensemble pour combiner l'esthétique artistique avec les considérations techniques et de production industrielle.

Celle lampe Kandem est produite à partir de 1928 industriellement et distribuée par la société allemande Körting & Mathiesen (d'où le nom "Kandem"). Elle a été largement utilisée dans des bureaux, des ateliers et des espaces industriels. C’est un véritable succès commercial. Entre 1928 et 1932, 50 000 exemplaires sont vendus dans le monde entier, la plaçant comme la lampe de chevet la plus commercialisée durant cette période. D’autres industriels vont également la produire, augmentant ainsi son aura et son statut de classique des lampes à poser.

Mais avec cette lampe, Marianne Brandt n'a pas réalisé qu’un simple travail formel et une recherche de style épuré, L’objectif premier est sa fonction : fournir un éclairage précis et ajustable. Ceci se traduit par une base en métal lourd, un bras articulé et un abat-jour conique en tôle d'acier. Le bras articulé permet à l'utilisateur d'ajuster la position de la lumière selon ses besoins. L'apparition d'un bouton poussoir permet aussi d’allumer ou d’éteindre la lumière facilement.

Simple et fonctionnelle, cette lampe reflète l'influence de l'industrie et de la production en série sur le design du Bauhaus

Son utilisation de matériaux modernes (le métal n’était pas encore courant dans le mobilier) représente l'esprit d'innovation et de progrès du Bauhaus. Elle incarne l'idée de l'intégration de l'art dans la vie quotidienne, toute ostentation mis de côté au profit d'une adaptation aux besoins de la société moderne.

Ce n’est pas l’objet le plus connu du Bauhaus mais il incarne parfaitement, je trouve, l’histoire de cette école d’avant-garde et de ce courant majeur du design.

En bref, le Bauhaus c’est :

Un nom, Bauhaus qui se traduit littéralement « maison du bâtir, maison de la construction ». Il est aussi à rapprocher d’un mot allemand ancien, Bauhütte, qui désigne la loge des bâtisseurs de cathédrale au Moyen-Age. Il illustre la Maison des bâtisseurs où va vivre une communauté d’artisans et d’artistes.

Une école, oeuvre de l’architecte et visionnaire Walter Gropius qui voulait réunir arts, arts appliqués et technologie. Fondée en 1919 à Weimar, elle déménage (pour raisons politiques) dans un bâtiment conçu par Gropius à Dessau en 1925. Et les nazis la ferment définitivement en 1933.

Un mouvement culturel à dimension sociale. Outre sa dimension artistique, c’est sa vocation sociale qui en fait un mouvement nouveau et révolutionnaire. La simplicité est recherchée pour permettre une production en série, donc des prix accessibles pour le plus grand nombre.

Des hommes et des femmes, des artistes, des artisans, des architectes, des designers. Des professeurs et des étudiants qui ont marqués profondément l’histoire du design : Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Josef Albers, Anni Albers, Lazlo Moholy-Nagy, Marianne Brandt, etc.

Un héritage. Dispersé à travers le monde à l’arrivée du régime nazi, ils vont diffuser ce courant à travers des réalisations et des écoles.

Pour aller plus loin :

Les objets iconiques de Marianne Brandt : la théière, la lampe Kandem

Et d’autres icônes du Bauhaus : la chaise Cesca de Breuer, le fauteuil Barcelona, le fauteuil F51 de Gropius, les tapis d’Anni Albers, les tables gigognes de Josef Albers

Cette vidéo qui explique la conception du bâtiment de Dessau par Walter Gropius, parfaite incarnation de la philosophie du Bauhaus

Cette typographie superbe hommage à Marianne Brandt imaginée par le graphiste Stéphane Dupont à partir de ses objets. Petit plaisir visuel !

Passer un bon moment aux côtés de la Bande du Bauhaus. Beaucoup de littérature sur le sujet du Bauhaus, ma dernière découverte est cette biographie de groupe. C’est en côtoyant Josef et Anni Albers, que Nicholas Fox Weber a pu pénétrer les secrets de cette petite « bande ». Captivant et passionnant !

La saga Punktional du couple et duo du Bauhaus, Anni et Josef Albers (mes préférés !) : Partition à quatre mains pour deux solistes ou celle de Mies van der Rohe et Lily Reich où je me demande c’est qui le patron ?

L’ouvrage Bauhausmädels qui rend hommage aux artistes femmes qui ont fait le Bauhaus. 87 portraits très bien documentés.

🍦 L’INSPI

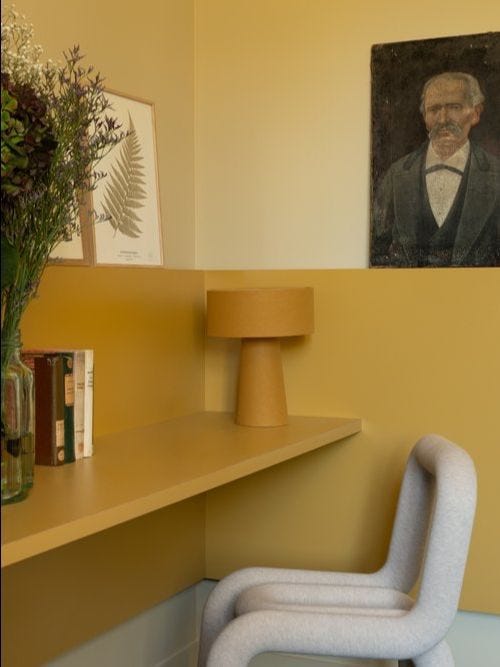

Je veux du soleil de la couleur !

Le soleil se faisant timide et capricieux ces dernières semaines j’ai apprécié les shots de couleurs du studio EBO qui ponctuaient mon insta. Gwenaëlle Girard, sa fondatrice, a le sens de la couleur dans la peau. Avant de la rencontrer, design rimait avec noir et blanc - très (trop) facile, oui je l’avoue.

Dans ses projets, la couleur est au service des usages d’un lieu et de leurs fonctions. On s’en inspire, on s’en délecte en attendant la limonade en sse ou le rosé à la piscine

Si vous êtes à Nantes, foncez à la guinguette de club-citron, leur dernier projet. Et sinon, abonnez-vous à leur compte Instagram 🍋

💥 TROUBLE MAKER À SUIVRE

Le portrait d’un.e designer qui invente, questionne, crée du nouveau

Lucien Icard : un design du quotidien malin et imagé

Jeune diplômé de l’ENSCI, Julien met à profit les outils du designer pour suggérer de nouvelles manières de percevoir les ressources, les objets, et les espaces et imaginer ainsi d’autres possibles plus justes et responsables. Par exemple, ce système d'arrosage de jardin économe permet de rendre visible et de réguler sa consommation en eau au sein du potager. Simple, efficace qu’on l’adopterait bien chez soi, non ?

Pour découvrir, entre autres, une horloge faite de chutes de bois conçue avec Emmaüs ou comment faire une meilleure utilisation de ces crocs, c’est par ici.

👀 VU !

Midjourney dessine moi un vélo. Dans ce post, Etienne Mineur retrace (et s’en amuse !) ses essais avec Midjourney, ce programme d’IA qui permet de créer des images à partir de descriptions textuelles. A voir aussi ses articles de blog qui posent quelques constats (provisoires) de l'utilisation des intelligences artificielles dans le travail de design graphique. Si comme moi, ce sujet vous intéresse mais vous ne savez pas trop sur quel pied danser, c’est une des personnes à suivre et une bonne entrée en matière.